沿線に地磁気観測所がある常磐線は、観測に影響がでない交流電化の区間が起点より比較的近距離からあるため、そこを通し運用する電車として交直流両用の近郊形電車401系が1960年に開発されました。

両開きドアを片側3か所配置して、セミクロスシート構造を持つ車体形状は、その後の国鉄近郊形電車の基礎となり、初の量産形交直流電車と合わせエポックメーキング的な車両となりました。

初期の前面形状は、153系と同形状の前面窓が大きい低運転台でしたが、途中から153系同様踏切事故対策による高運転台構造を採用し、前面窓の縦寸法が短くなりました。

パンタグラフを搭載したモハ400形は、屋根上の機器類や床下にある主変圧器により、交直流電車の特徴を色濃く現していました。

車体塗装は、ローズピンクと呼ばれる赤13号を纏い「赤電」と親しまれますが、1985年開催のつくば万博に備え、1983年よりクリーム色に青帯の姿へ順次変更され、同系列で出力アップ版の403系や415系と共に活躍しました。

TOMIXではこの401系近郊電車を新規に再現いたします。

■【クハ401形】クハ401形は高運転台の前頭形状で再現

■【クハ401形】ヘッド・テールライトリム別パーツ化で、シャープな青帯印刷を実現

ヘッドライトリム、テールライトリムを別パーツにすることで、シャープな青帯印刷を実現しました。

なおクハ111形同様、ヘッドライト横にあるタイフォンは取付け済みとなります

■【クハ401形】クハ111形と厚さの異なる幌座、それに伴う車体長の違いを再現

この車体形状で最初に登場したクハ401形の前面貫通扉周囲の車体側幌座は突出が少ない薄い板状の形状ですが、その後登場する直流用のクハ111形の幌座は突出した厚みのある形状となり、突出した分車体全長も微妙に短くなりました。

その短くなった分は乗務員ドアとその後ろの細いサッシ窓までの間を570mmから500mmへと70mm詰めることで調整されています。

結果、実車のクハ401形は全長19,570mm、クハ111形は全長19,500mmとなっており、模型でも製品化したクハ111形車体本体ではなく、新規の先頭車体でこの違いを再現しています。

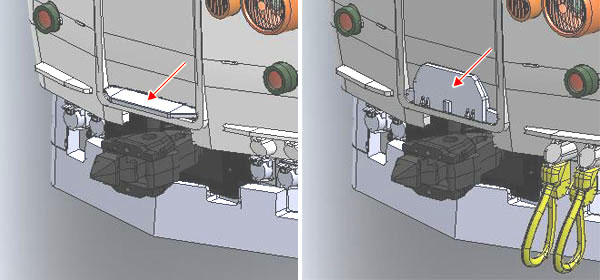

■【クハ401形】渡り板を小型と大型に選択可能

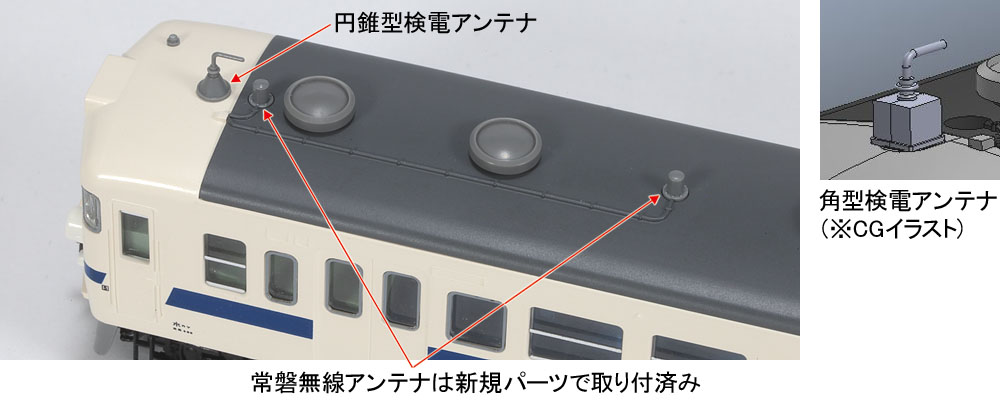

■【クハ401形】検電アンテナ台座は円錐型を装着、角型に交換可能

■【クハ401形】トイレは粉砕式汚物処理装置を新規パーツで再現

■【モハ400形】403・415・485系などと避雷器の位置が入れ違いの姿を再現

交直流電車特有のパンタグラフ周囲機器配置はその後登場する403、415系や特急形の485系などの基本になりますが、401系の場合一直線のランボードに交流避雷器と直流避雷器の避雷器位置関係が逆になっており、それらなどを再現しています。

■【モハ400形】床下は新規製作でTM2形主変圧器を再現、車体のはしご掛けをモールドで表現

床下もそれぞれ新規で製作、TM2形主変圧器を再現しています

また、架線電圧が高い交流では簡単に屋根に上れないようはしごを掛ける構造によりその掛けのモールドを再現、直流用のモハ112形中間車と作り分けています。

■サイドビュー

基本セット

増結セット

クハ401奇数車

基本セット

モハ401M

増結セット

モハ401T

基本セット

増結セット

モハ400

基本セット

増結セット

クハ401偶数車

製品詳細情報<98582>国鉄 401系近郊電車(高運転台・新塗装)基本セット、 <98583>国鉄 401系近郊電車(高運転台・新塗装)増結セットも合わせてご覧ください。

※TOMIX N情報室ではいち早く情報をお伝えするために試作品の写真を掲載しており、製品とは仕様が異なる場合があります。

※製品によってはメーカー在庫なし、生産終了などのため入手困難な場合があります。ご了承ください。

※バックナンバーは掲載当時の情報です。最新の情報とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

※無断転載・複製を禁じます。