直流・交流50Hz・60Hzの3電源を直通可能な特急電車、485系に「よん・さん・とお」と呼ばれた1968(昭和43)年10月のダイヤ改正で、新形式となる先頭グリーン車のクロ481形0番代が加わりました。これは首都圏と山形、会津若松を結ぶ「やまばと」、「あいづ」の電車化に伴い、「やまばと」が乗り入れる奥羽本線に33‰(パーミル)の勾配区間が存在するため、中間車のサロ481形を連結せずに、編成中の電動車の比率を高く(6M3T化)する必要によるものでした。昭和40年代中盤、さらに電車特急に対する輸送需要は著しい延びを示し、このため将来の編成増強にも対応できるように、MG(電動発電機)の容量を強化した100番代が加わりました。同時期に製造されたクハ481形ボンネット車共々、下部の冷却風取り入れ口が変更され、ヘッドライトのシールドビーム化が図られたことが外観上の特徴となっています。クロ481形はサロ481形の後位寄りに運転台を取り付けた設計とされ、定員は36名(クハ481形0・100番代の定員は56名)となっていました。全長は客室長さの関係からクハ481形より500mm短い、21,100mmとなっており、このためAU12形クーラーは4基とされました。

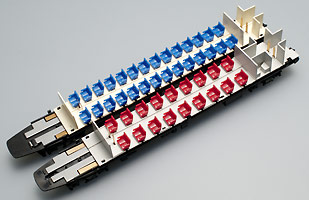

Nゲージに続いてHOゲージでもクロ481形を製品化いたします。

Nゲージではプロトタイプを0番代としていますが、HOゲージでは100番代を選択いたしました。 |