|

【実車ガイド】

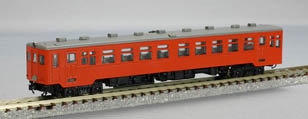

キハ10系はまだディーゼル機関が発展途上の昭和28(1953)年、蒸気機関車列車の置き換え用に開発された形式で、エンジンの力不足を少しでも解消すべく、 車体を小さく軽く作ったディーゼルカーです。

上下2段に分かれた窓は、当時のバスと同じような構造だったので"バス窓"と呼ばれました。

このキハ10系は日本各地に配置され(ただし北海道は耐寒装備のキハ12)、全国津々浦々で見られる"ローカル線の顔"になりました。その後エンジン出 力が大きくなり、車体も大きくつられたキハ20系からキハ58系までの一般型気動車が登場しても、これらの車両と併結して活躍を続けました。 |

|

|

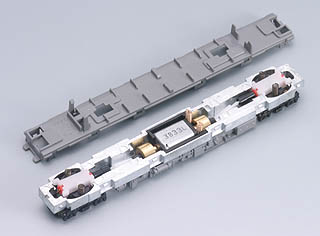

実車は車体幅が狭い上に、ローカル線の低いホームに対応するように、客ドア部が低く台車を覆い隠すようになっており、これが模型化するにあたって、最大の課題でした。

各部の寸法の見直し、構造検討を行うことで、R243のカーブを通過できる仕様として模型化することに成功しています。

TNカプラー標準装備でリアルな連結面間はTOMIXのお家芸です。 |

|

|

また、ヘッドライトの色についてはどうしても妥協できないとの判断で、高価な電球色LEDを採用し、昭和3~40年代のほのぼのとしたヘッドライトを再現しています。 |

|

|

この小さな車体に、フライホイールまで積んで、ヘッド・テールライトにはOn・Offスイッチを、なんと両運車には、両側に2個のスイッチをつけた豪華仕様となっています。

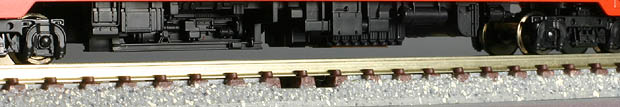

低速から安定した走行を実現した動力機構、細部までこだわったディテール、出来るだけ別パーツ化で立体感を訴求した屋根、よ~く見なけりゃ判らないけどヘッドライトに彫刻した横リブ、特に気動車ならではのゴチャゴチャした床下機器の表現は自信作です。

黒染め車輪とあいまって重厚な奥行きを見せる床下機器の表現をとくとご覧ください。

(下写真の床下は試作のため黒で成形されていますが、製品の床下はグレーとなります) |

|

|

それでは、各形式の特徴をご紹介していきましょう。

まず今回は、シリーズの中から中心形式となるキハ16形、キハ17形です。 |

| 【キハ16・キハ17】 |

|

|

| キハ16(片運転台・トイレなし) |

キハ17(片運転台・トイレあり) |

|

|

|

キハ10系の中心形式となるキハ17とキハ16、トイレのあり・なしの違いだけと思われている方も多いかもしれませんが、実は手すりに違いがあります。

キハ17は乗務員ドア、客ドアとも長い手すりが1本ですが、キハ16は短い手すりを複数組合わせています。このため側面の金型はそれぞれに用意して、作り分けています。 |

|

|

|

キハ16とキハ17の前面写真です。

キハ17の方は付属のホロ枠を付けて撮影していますが、基本的に前面の違いはありません。

側面は上記ドア周りの手すりの違いと、トイレの有無による窓配置の違いが特徴となります。

|

| キハ16前面 |

キハ17前面 |

|

|

|

| キハ16側面 |

キハ17側面 |

|

|